5月を迎え、多くの企業で新入社員の現場配属が始まる時期となりました。

それに伴い、各現場ではOJTが本格的にスタートする頃ではないでしょうか。

一方で、

「指導の仕方が人によってバラバラ」

「新人との関わり方に戸惑うOJT担当者が多い」

「気づけば“教える側”も手探り」

-- そんな声をよく耳にします。

新入社員が職場で成果を出すには、上司や先輩が「どのように関わるか」が大きな鍵を握っています。

そこで本記事では、OJT担当者に押さえてもらいたいポイントをご紹介します。

新入社員が成果をあげるための要素とは?

新入社員の行動や成果は何によって決定づけられるのでしょうか。

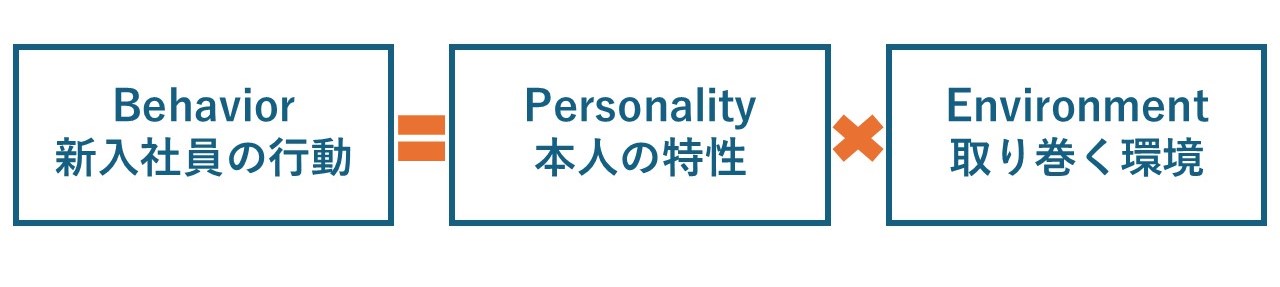

行動を決定づける要素

K.レビンは、人の行動は「本人の特性」と「取り巻く環境」の相互作用によって決まるとする

「場の理論」を提唱しました。

この「取り巻く環境」とは、環境をつくる人や組織と言い換えることができます。

つまり、新入社員の行動や成長は、周囲の上司や先輩の関わり方次第であると考えられます。

(※K.レビン「場の理論」より)

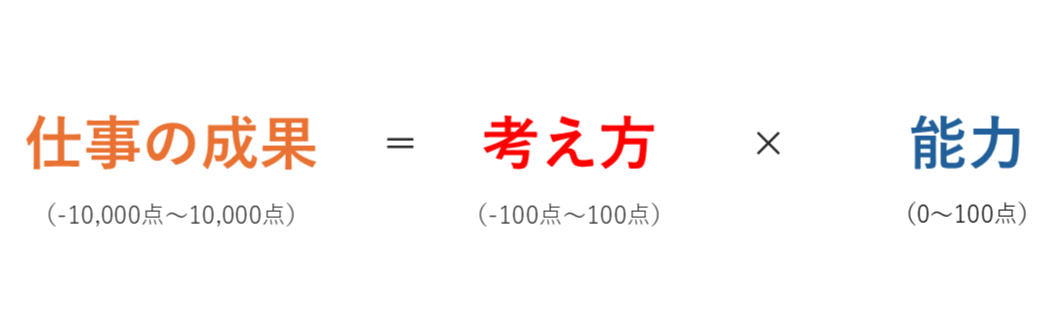

成果を出すための要素

稲盛和夫氏が提唱する考えに「仕事の成果=能力×考え方」があります。

「能力」は、0点から+100点。

対して「考え方」は、-100点から+100点で表されます。

これは、どれほど優れた能力を持っていても、「考え方」がズレていれば成果にはつながらず、

逆に正しい「考え方」があれば能力の伸びしろも活きてくるというものです。

OJT指導には、「環境づくり」と「考え方・能力の両面からの指導」が鍵になると言えます。

次に、具体的なポイントをご紹介します。

OJT指導のポイント

「考え方」を育てる

社会人としての基本姿勢を言語化して伝える

新入社員が何を大切にして行動すべきか、時間の使い方、報連相の重要性などを明確に伝え、

プロとしての意識を育てることが大切です。

企業文化・価値観を共有し、浸透を図る

企業理念や職場の空気感、大切にしている価値観をOJTの中で伝えていくことが望ましいです。

同時に、新人の視点からの意見にも耳を傾け、相互理解を深める姿勢も重要です。

仕事の目的・意義を伝え、やりがいを見出させる

目の前の業務がどのように会社の成果や社会に貢献するかを伝えることで、

仕事への納得感と主体性を引き出すことも大切です。

「能力(知識面)」を育てる

社内ルールや基本的な決まり事を明文化して伝える

“当たり前”と思われることでも、新人には伝わっていないことがしばしばあります。

細かいルールや決まり事もきちんと伝えて、理解の定着を確認することが大切です。

業界・競合・自社の知識を身につける場を設ける

ロールプレイングや勉強会など、学びの場を意図的に設けることが望ましいです。

業務の背景や全体像を定期的に説明する

なぜその仕事が必要なのか、全体の中での位置づけを理解させることで、

タスク処理で終わらせず、思考の質を高めさせることに繋がります。

「能力(業務面)」を育てる

マニュアルや手順書で業務の標準化を図る

業務や指導の属人化を防ぎ、再現性のある教え方をすることで、新入社員の不安軽減に繋がります。

習熟度に応じて仕事の量と質を調整する

最初はボリューム重視で経験を積ませ、段階的に難易度を上げていくことで、無理なく成長を促すことができます。

業務スキル向上のための学習支援を行う

日常的な自己研鑽を促しつつ、役立つ学習法やツールの紹介・活用をサポートすることも効果的です。

+α「熱意」を引き出す

小さな成功体験を承認し、積み重ねる

結果だけでなく、日々のプロセスや努力に目を向け、気づきや挑戦、継続などの評価も大切です。

強みに目を向け、本人にフィードバックする

得意なこと、他者と違う点を観察し、本人が気づいていない長所も言葉で伝えることも有効です。

中長期的な目標や成長イメージを共有する

一人前になるまでの道筋を示すことで、自己成長へのモチベーションに繋がります。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

相手に教えることは、自分自身の仕事を見直す機会でもあります。

言語化・体系化を通じて、上司や先輩社員自身の成長にも繋がります。

よりよいOJTの関わり・更なる組織の成長の一助となれば幸いです。

エンでご支援できること

エンでは、採用選考の見極めだけではなく、入社後のオンボーディングやマネジメントにも活用できる適性検査『Talent Analytics(タレントアナリティクス)』を提供しています。1987年から約40年の歴史を持ち、導入企業数は24,000社を突破。ご興味があればぜひ一度無料トライアルをお申込みください。