「リバースメンタリング」とは?

リバースメンタリング(Reverse Mentoring)とは、年次や役職の高い社員が“教える側”になる従来のメンタリングとは逆に、若手社員が“メンター”として、上司や経営層に対して知識や気づきを提供する仕組みです。

本コラムでは、リバースメンタリングの解説に併せて、導入する際の5つのステップと注意点をご紹介します。

今、注目を集める理由

企業を取り巻く環境の変化が加速する中で、リバースメンタリングは、組織の一体感を醸成し、変化への適応力を高める手法として注目を集めています。

昨今では、世代間の価値観のギャップが広がり、これまで自然に共有されていた感覚や常識にズレが生じやすくなっています。その結果、社内のコミュニケーションや意思決定に支障をきたすケースも増えていると指摘されています。

さらに、従来は年次や役職の上昇に応じて知識やスキルが蓄積される構造が一般的でしたが、その前提も変わりつつあります。デジタル技術やSNS、生成AIといった新しい分野では、むしろ若手社員のほうが深い知見や実践的な経験を持っていることも少なくありません。

こうした状況を踏まえ、年齢や立場を超えて学び合うリバースメンタリングの導入が、今あらためて注目されているのです。

リバースメンタリングの特長

従来のOJTでは得られにくい、次のような効果が期待できます。

フラットな関係性での対話につながる

- 上司・部下の上下関係から一時的に離れ、フラットな対話が可能になる

- 若手のリアルな声を直接吸い上げ、経営判断にも活用できる

若手の主体性と自信が育まれる

- 自ら発信することで責任感が育ち、伝える力や自己肯定感が向上する

- 組織への貢献実感が高まり、成長意欲につながる

心理的安全性が高まり、組織の活性化に寄与する

- 世代や職位を越えた信頼関係が築かれ、離職防止や共創を促進する

- 多様な視点が交わることで、イノベーションも生まれやすくなる

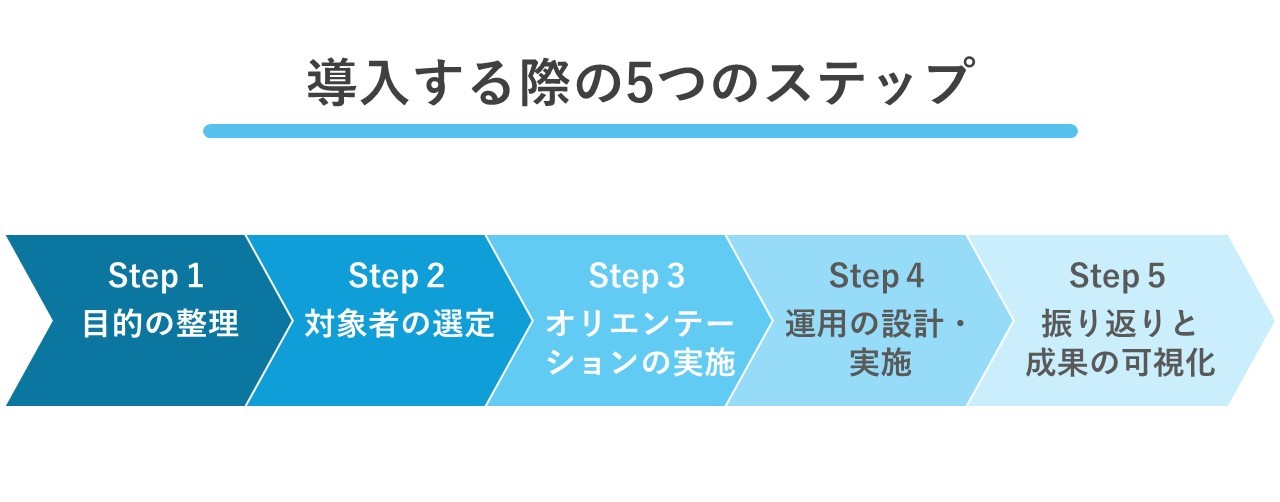

導入する際の5つのステップ

リバースメンタリングを自社で導入・定着させるには、以下の5つのステップを踏むことがおすすめです。

Step 1 目的の整理

- 経営層と導入目的や期待される効果を丁寧にすり合わせることが必要

- 「ダイバーシティ推進」「イノベーションの創出」「世代間ギャップの解消」など、自社の経営課題とどう接続するかを明確化

- 若手の育成や発言促進だけでなく、経営層が若手から学び、組織の視野を広げる機会とする視点も重要

Step 2 対象者の選定

- メンター(教える側)は、入社2〜5年目程度で、組織視点や自らの意見を持つ層がベター

- メンティ(学ぶ側)は、経営層や管理職など、意思決定に関わるキーパーソン

- 対話の質を高めるため、役職や年次だけでなく「相性」や「関心領域の重なり」を考慮したマッチングが効果的

Step 3 オリエンテーションの実施

- メンティに対しては、対話の姿勢や心理的安全性の重要性を伝えることも大切

- 若手にも、発信のコツや関係構築の心構えについて簡単なガイダンスを実施

- 初回対話では、人事がファシリテーターとして同席し、関係構築を支援することも有効

Step 4 運用の設計・実施

- 1回60分程度の対話を、月1回・3〜6ヶ月間継続することが基本

- 会話のきっかけとして「価値観」「キャリア観」「社内制度」「テクノロジー」などのテーマ例を共有も効果的

- 人事は月1回進捗を確認し、対話が進んでいないペアには適宜フォローや個別伴走を実施

Step 5 振り返りと成果の可視化

- プログラム終了後にはアンケートや面談を通じ、参加者の学びや関係性の変化などの成果を把握

- 成果は関係者への報告や社内外への発信を通じて共有し、取り組みを文化として根付かせる

運用時の注意点

以下のような点を参加者に心掛けてもらうことで、リバースメンタリングの運用をより効果的にすることができます。

メンター(教える側)への注意点

上司や経営層との対話では、相手を否定しない・批判口調にならない工夫が重要です。「正解を教える」よりも、「自分の視点を共有する」という姿勢が好ましいです。

SNSや最新技術の話など、教える側にとって当たり前でも、相手には未知な分野である可能性もあります。丁寧な言葉で、専門用語や略語はなるべく避けると効果的です。

一方的に「教える」のではなく、「対話の中で自分も吸収する」というマインドがあると、相互理解が深まり、関係性の質の向上につながります。

メンティ(学ぶ側)への注意点

相手が若手であっても、「素直に聞く」「メモを取る」など、真剣に学ぶ姿勢を見せることで、若手の信頼と発信意欲が高まります。

自分のやり方や価値観と異なる意見を受けたとき、つい否定的な反応を返してしまうケースも考えられます。「なるほど、そういう考え方もあるのか」と一度受け止めることで、心理的な安全性が生まれ、意見を交わしやすい関係性を築きます。

肩書きや職位に頼らず、フラットな対話に徹することが大切です。たとえば、「部長としてではなく、一人の社会人として話を聞きたい」といった一言を添えるだけでも、場の緊張感がほどけ、対話しやすい雰囲気につながります。

エンで支援できること

リバースメンタリングの効果を高めるには、「誰と誰を組ませるか」というマッチングの精度が極めて重要となります。

エンが提供する適性検査「Talent Analytics」では、社員一人ひとりの特性・価値観・コミュニケーション傾向を可視化できます。また、相性分析機能により、情報の認知や性格、コミュニケーションの傾向が近い組み合わせをデータで導き出すことが可能です。

客観的なデータに基づいてマッチングを設計できることで、リバースメンタリングの質の向上を支援します。