「いい人を採用したはずなのに、思ったより活躍できていない」

「せっかくの人材が早期に辞めてしまった」

人事の現場では、このような悩みを耳にすることは少なくありません。問題の原因を考えると、「スキル不足」や「ギャップ耐性」といった“個人の力”に焦点が当たりやすいものです。しかし実際には、個人だけでなく、周囲の関わり方や組織の風土など、複数の要素が複雑に絡み合っています。

そこで注目したいのが、「場の理論」という考え方です。

この考え方に基づいて状況を俯瞰的に整理し、課題を立体的に把握していきましょう。

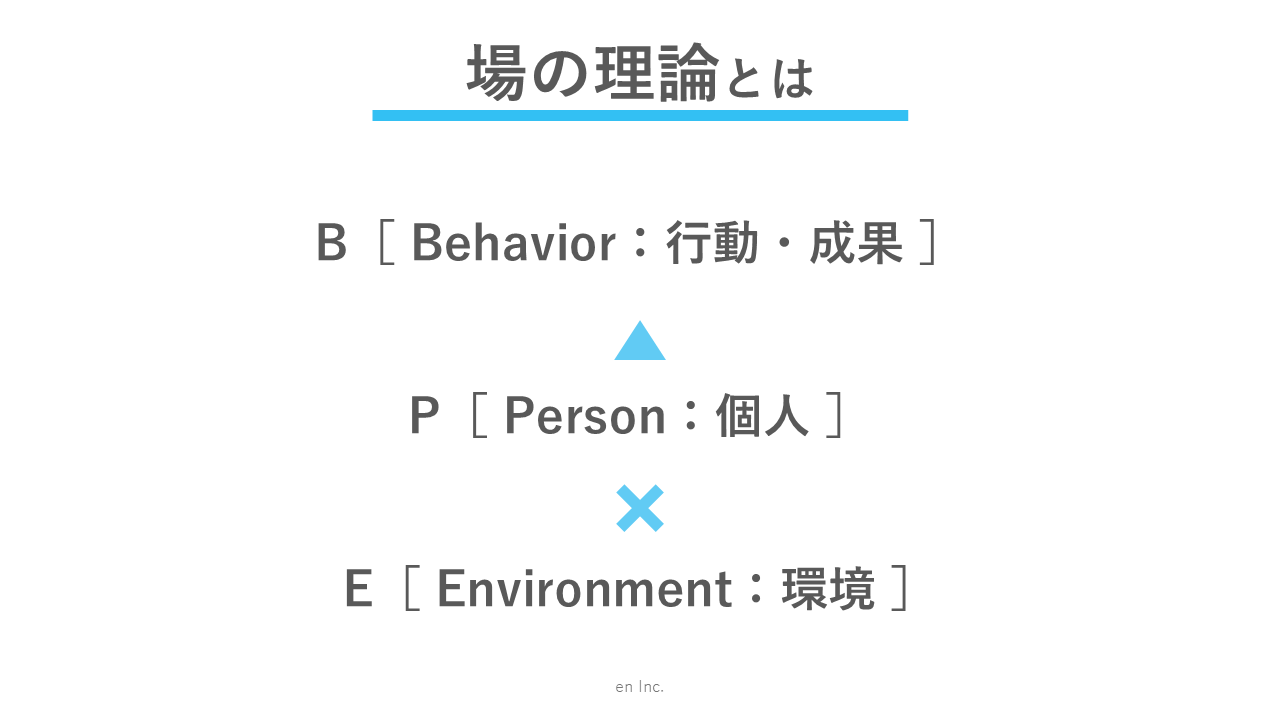

場の理論とは

心理学者クルト・レヴィンが提唱した「場の理論(Field Theory)」は、人間の行動を次のように表します。

B[ Behavior ]=f(P[ Person ]×E[ Environment ])

つまり、人の行動や成果は「個人(Person)」の特性やスキルだけでなく、「環境(Environment)」との相互作用によって形づくられる、というのがこの理論のポイントです。

この視点に立つと、人材育成や定着の課題は「個人(本人)だけの問題でも、環境だけの問題でもなく、両者の組み合わせで生じるもの」だと整理することができます。

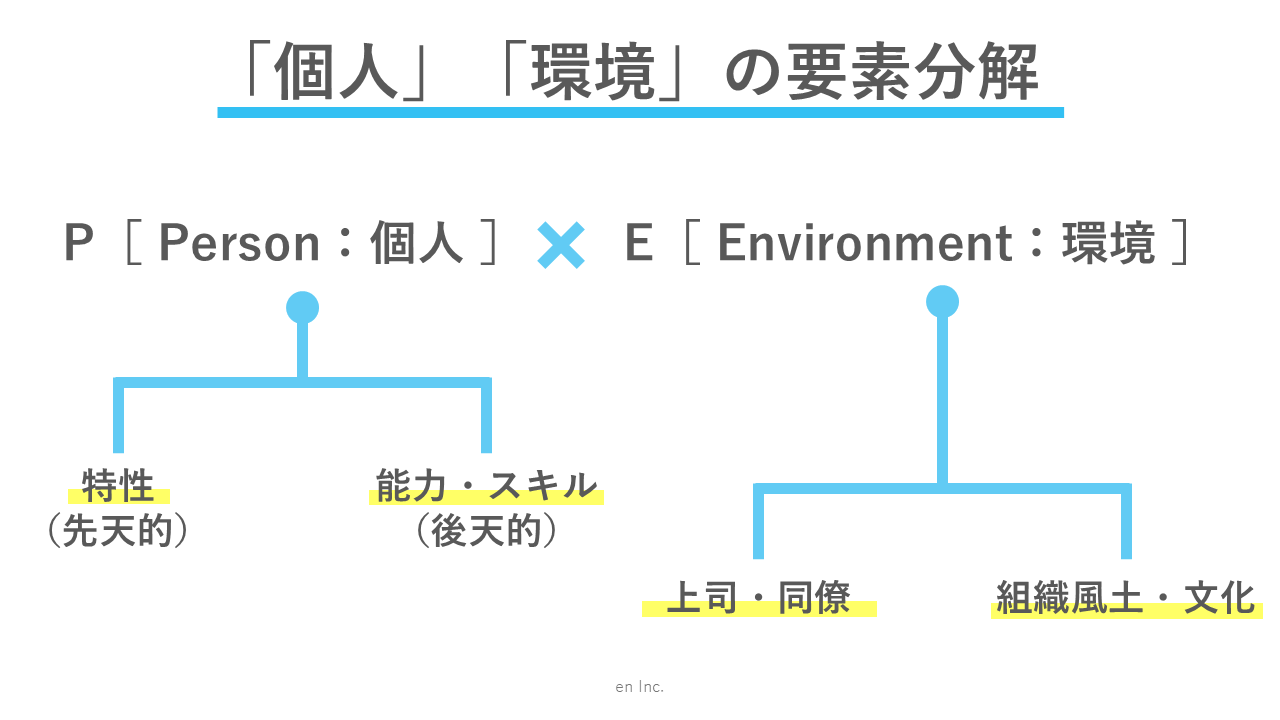

「行動や成果」を左右する「個人」「環境」を要素分解すると

さらに、この「個人(本人)」と「環境」は、企業で起こりがちな課題に沿って要素分解することができます。

個人

- 先天的な特性のミスマッチ

- 後天的なスキル・知識不足

環境

- 上司・同僚の関わり不足

- 組織風土・文化の不一致

こうして分解することで、「問題を本人に押し付けすぎていないか?」「逆に、組織文化に責任を帰していないか?」といったバイアスに気づきやすくなります。それが、バランスの取れた視点で課題を見極めることにつながります。

課題に応じた有効な打ち手とは

それでは、4つの課題に対応する具体的な打ち手として、以下のようなものが考えられます。

(1)先天的な特性のミスマッチへの対応

採用段階での精度向上

自社で成果を出す人材像を定義し、適性検査や構造化面接で評価する。

自己理解の促進

入社時や配属時に「価値観ワーク」や「キャリア面談」を設け、自分の特性と仕事の関係を言語化させる。

柔軟な配置転換の検討

適性が合わない場合に異動できる仕組みを整備し、離職につながる前に活躍の場を見つける。

(2)後天的なスキルや知識不足への対応

段階的な研修体系

役割やキャリア段階に応じた研修を設計し、つまずきやすいポイントをあらかじめ補強する。

学習文化の定着

Eラーニングや勉強会に加え、実務で学んだ内容を振り返る仕組みを取り入れ、学びが成果につながる循環をつくる。

(3)上司・同僚からの関わり不足への対応

マネジメントスキルの強化

上司向けの1on1研修、フィードバック研修などを体系化する。

メンター・PJT制度の運用

直属の上司以外にも相談できる関係を制度的に整備する。

関係性の可視化

サーベイを活用し、孤立している社員や関係性の弱いチームを早期に把握する。

(4)組織風土・文化の不一致への対応

定期的なエンゲージメント調査

現場の状態を定点観測し、制度や施策の改善につなげる。

カルチャーフィット採用・育成

自社の価値観を明確に発信し、採用基準や育成方針に落とし込む。

まとめ

人材が育つ会社とつまずく会社を分けるのは、「個人」と「環境」──その両方の条件がどのように掛け合わさるかにかかっています。

どちらか一方の視点だけでなく、両面から課題を捉えることが、より良い人材の定着・活躍の支援を後押しします。

エンでご支援できること

エンでは、「先天的な特性」や「知的能力」、「キャリア指向性」や、上司との相性を可視化できる、適性検査『Talent Analytics(タレントアナリティクス)』を提供しています。

1987年から約40年の歴史を持ち、導入企業数は24,000社を突破。無料トライアルも実施中。ぜひお気軽にお問い合わせください。